На узком клиновидном мысе в месте впадения реки Улла в Западную Двину в 14-15 вв. возникает небольшое поселение. Во время Ливонской войны (1558-1583гг.), желая взять под контроль передвижение по рекам, король Жигимонт Август приказал в 1563 году возвести здесь замок. Площадка для замка была отрезана рвом, по периметру возвели защитный вал. Склоны перед замком вплоть до самой воды вымостили валунами. Строительство, которым руководил веницианский инженер, было прервано нападением отряда царских войск. Все строители были убиты.

В 1567г. царь Иван Грозный в свою очередь приказывает построить здесь крепость в виде деревянных стен и башен. Ограда, нафасованная землёй, хорошо перенесла артиллерийские обстрелы. В замке имелись восемь башен, были ворота и окошки.

В начале 1568г. польский король Сигизмунд II Август начал подготовку к войне с Россией. Сконцентрировав крупные силы (около 100 тысяч человек), он объявил войну России. Часть этих войск под командованием Яна Иеронима Ходкевича (1560-1621гг., в дальнейшем, великий гетман Литовский) совершила попытку захватить замок-крепость в середине февраля, но гарнизон крепости выстоял. Более того, польские войска, увидев неприступность крепости и стойкость защитников, вынуждены были отступить 4 октября. Но стены и башни замка-крепости были значительно разрушены артиллерией противника.

Но на этом боевые действия против крепости не закончились. 20 сентября 1568г. гетман Роман Сангушка неожиданным штурмом захватил укрепление, гарнизон которого был пьяным. В плену оказались два воеводы – братья Вельяминовы, 300 бояр и 800 стрельцов с оружием. Остальные защитники погибли.

Замок выгорел при штурме, но его вновь восстановили. В 1580г. по приказу Стэфана Батория здесь насыпали мощный вал высотой 6 саженей (около 11,5 метра).

Летом 1654г., в начале войны России с Речью Посполитой, Улльские укрепления были заняты царскими войсками и сожжены. Больше они не обновлялись.

Из истории Уллы

В настоящее время трудно установить фактическую дату основания поселения, носящего название Улла, но надо полагать, что оно возникло в глубокой древности, ибо по р.Западная Двина проходил знаменитый путь «из варяг в греки», поэтому поселение занимало тогда выгодное положение.

Слово «Улла» имеет финно-угорское происхождение и означает «галька, щебень», по-видимому, ими были обильно покрыты берега р. Уллы или Ульянки в то время.

Упоминание в официальных документах о землях по реке Улла (в просторечии – р.Ульянка) относится к концу XIV века. В жалованной грамоте полоцкого князя Онуфрия Предтеченскому монастырю (около 1399гг.) говорится: «Се яз, князь великий Анофрей, положил есми сие еуангелье у нашем монастыри, в церкви у святого Иоанна Предтечи, на острове. А придал есми святому Иоанну: на Сонмици землю з бортью, борть по великую дорогу, по Соменьцо озеро; на Улле на реце землю з бортью, на Витебском рубежи землю з бортью, на Наче на реце землю з бортью, на Лисне ез и устье»… (Сборник документов и материалов «Белоруссия в эпоху феодализма» том I, стр. 109, Минск 1959г.)

Поселение Улла как местечко впервые упоминается в «Литовской метрике» 1553 году. Оно принадлежало тогда князьям Ямонтовичам и Лукомским и входило в состав Полоцкого княжества.

Царь Иван Васильевич Грозный, завоевав Полоцкое княжество, повелел в 1563 году построить на полуострове, образуемом реками Западной Двиной и Уллой, замок с обводной стеной и башнями. Придавая важное военно-стратегическое значение, занимаемое Улльским замком, Иван Грозный оставил сильный гарнизон для его охраны. В 1568 году король польский Сигизмунд-Август сосредоточил крупные силы (около 100 тысяч человек) и под командованием гетмана Яна Иеронима Ходкевича была предпринята попытка взять замок, но она не увенчалась успехом.

20 сентября 1568 года гетман Роман Сангушко с отрядами Войны, Тышкевича и Лукомского после кровопролитного сражения взял замок, захватил в плен 300 человек и начисто снёс его укрепления.

Впоследствии русскими войсками на том же самом месте вновь был воздвигнут замок, но и он вскоре был разрушен литовцами, а земли по реке Улла отошли к Речи Посполитой.

Во время русско-польской войны (1654-1667гг.) войска царя Алексея Михайловича заняли всю Белоруссию, в т.ч. и Уллу. Замок оказал сопротивление русским войскам, и все его укрепления были уничтожены. П.А. Семёнов-Тянь-Шанский в «Живописной России» пишет: «Ныне на том месте, где стоял замок, находится православная церковь». Помянутый Лукомский в 1678 году основал в Улле монастырь доминиканцев… (П.А. Семёнов-Тянь-Шанский «Живописная Россия», том III, стр.389)

После Андруссовского соглашения Улла осталась за Польшей и свыше 140 лет здесь не отмечается каких-либо заслуживающих внимание исторических событий.

После второго раздела Польши в 1793 году к России была присоединена центральная часть Белоруссии, в т.ч. все задвинские земли Полоцкого воеводства.

В 1795 году местечко Улла вошло в состав Лепельского уезда и впоследствии стало центром Улльской волости. Превращение Уллы в центр волости, а также строительство здесь Березинской водной системы (1797 – 1805гг.), проходившей по рекам Западная Двина и Улла, способствовали экономическому росту местечка.

Здесь находилась крупная для того времени речная пристань, по рекам сплавляли лес и перевозились другие товары. Начальник 3 дистанции путей сообщения Мошков в донесении Витебскому статистическому комитету 25 апреля 1867г. писал: «Река Улла беспрепятственно судоходна до самого впадения её в реку Западную Двину при мю Улла, где находится пристань, на которой плоты леса перегружаются из малых в большие. Переправы на реке Улле устраиваются паромные. По 3 дистанции Березинской системы проходят в р.Двину лав или малых плотов леса товарного, соснового и дубового до 2500 на сумму 700000 рублей. Сверх того ходят лайбы, наиболее для мелкой хлебной торговли и перевозки, вещей из р.Двины в р.Уллу и обратно, но с устройством железной дороги в г.Витебске ход судов заметно увеличился» (ЦИГА БССР, ф.1423, от I, дело 115, 56-57).

В 1889 году по реке Улла было отправлено 70 судов и 186 плотов с грузом 964000 пудов. Разгружено было на пристани в Улле 15 судов и 26 плотов с грузом 7000 пудов.

С г.Витебском водным путём Улла сообщалась по реке Западная Двина. Начиная с мая 1891года между г.Витебском и Уллой ходил пароход «Витебск», длиной 105, а шириной 16 футов, поднимавший 1800 пудов груза и делавший вверх 12, а вниз 20 верст в час (обзор Витебской губернии за 1891г. ЦИГА БССР). В 1892году между Витебском и Уллой курсировало 4 парохода «Витебск», «Надежда», «Торопа», «Герой».

Через местечко Улла и Улльскую волость проходили торговый и военный тракты.

В 1812 году Улла была оккупирована французами

На протяжении 12 лет, начиная с 1812 года, в Витебской губернии повторялись неурожайные годы, население вынуждено было питаться гнилой соломой с крыш, травой и мхом. Посланный Витебским генерал-губернатором чиновник для обследования Лепельского и др. уездов губернии доносил: «…крестьяне, как помещичьи, так и казённые, для прокормления себя приготавливают еду из разных трав, листьев деревьев, старой соломы с крыш и также мха…»

В 1883 году м. Улла принадлежала помещику Реуту. Здесь находились две православных деревянных церкви. Одна из них была выстроена в 1669 году, вторая – в 1864 году. В том же 1864 г. в Улле было открыто народное училище, в котором в 1883 году учились 11 девочек и 41 мальчик. На содержание училища казна отпускала 127 руб. и волостное правление 48 руб. в год.

Население Уллы составляло 1806 человек; 878 мужчин и 928 женщин. Страшный пожар, пришедший в ночь на 30 июня 1889 г. начисто уничтожил местечко Улла. За одну ночь сгорело 247 жилых домов, две православных церкви и телеграфная станция.

В начале XX столетия местечко принадлежало дворянину Н.Н. Хвостову. В 1906 году здесь проживало 2975 человек, из них 925 христиан, 2050 евреев. По сословиям население подразделялось следующим образом: дворян насчитывалось 7, духовенства – 5, купцов – 12, мещан – 2038, крестьян – 903, прочих сословий – 10. В местечке имелось 15 каменных зданий, 592 деревянных, а также две православные церкви, две часовни костёл, синагога, две еврейских молитвенных школы, 3 народных училища, 2 школы грамоты. Здесь находилось волостное правление, мещанская управа, квартира земского начальника, контролёр акцизного управления и урядник.

Промышленность Уллы была представлена 3-я кожевенными «заводами» (кустарными мастерскими) и одной водяной мельницей, кроме того, имелось 6 хлебных магазинов, две винные лавки, почтово-телеграфное отделение. Характерно, что в 1887 году телеграфным отделением было отправлено 784 корреспонденции, принято 874 и передано 12222, а в 1893г. отправлено 1089, принято 1283 и передано 16620.

1-о июля 1893 года при Улльском почтово-телеграфном отделении была открыта первая сберегательная касса.

Здравоохранение в местечке представлялось одним фельдшером и одной повивальной бабкой. Приблизительно с 1894 года существовала частная аптека дворянина Стенцеля. За 1894 год аптекой было выдано лекарство по 467 рецептам на сумму 249 рублей 23 копейки, а в 1895 году по 1330 рецептам на сумму 630 рублей 95 коп.

Население местечка занималось в основном мелочной торговлей, сплавом леса, выделкой кож, постройкой и сбытом лодок и другими мелкими промыслами. В обзоре Витебской губернии за 1902 год говорится: «…Лодки сбываются самими промышленниками местным лесопромышленникам в Улле…» Авторы отмечают, что этот промысел в настоящее время падает.

В весенние месяцы в Улле происходили конные ярмарки. Лошадей привозили даже с Могилёвской губернии. Количество лошадей колебалось от 50 до 70, а оборот ярмарки составлял от 1100 до 2000 рублей.

В Улльской волости в 1876 году насчитывалось 47 населённых пункта, селений с количеством крестьянских дворов от 1 до 5 имелось 30, от 5 дворов до 10 дворов – 6, от 10 до 25 дворов – 10. Общее число дворов в волости определялось 508, а в 1906 году в волости насчитывалось 62 населённых пункта, в которых проживало 2310 мужчин и 2230 женщин.

В 1893 году в Улльской волости:

|

Было засеяно крестьянами, десятин

|

Собрано крестьянами, четвертей

|

Было засеяно помещичьими хозяйствами, десятин

|

Собрано в помещичьих хозяйствах, четвертей

|

|

озимая рожь

|

917

|

3668

|

220

|

1100

|

|

озимая пшеница

|

20

|

60

|

40

|

200

|

|

овёс

|

355

|

2130

|

63

|

504

|

|

ячмень

|

329

|

1479

|

80

|

480

|

|

горох

|

200

|

450

|

90

|

201

|

|

картофель

|

219

|

8760

|

17

|

680

|

(ЦГИА БССР, НСБ 31/0-14, стр. 6-7.)

Волна революционного движения покатившаяся по России в 1905-1907 годах, коснулась и местечка Уллы. 4 июня 1905 года лепельский уездный исправник доносил витебскому губернатору о забастовке рабочих-плотогонов: «30 мая в м. Улле работники в числе 80 человек из крестьян и мещан-евреев, сплавляющих лес по р.Ульянке в гор.Ригу, сговорились не работать, пока подрядчик не добавит им больше платы, но когда последний надбавил 10 руб. на каждый гонок, то работники приступили к работе. За это время среди них никаких беспорядков не было. (ЦГИА БССР, НСБ, инв.№ 8162, стр.135).

Крестьяне громили помещичьи имения, совершали самовольные порубки в помещичьих лесах. 23 декабря 1905 года управляющий министерствами внутренних дел телеграфировал командующему войсками Виленского военного округа: «Витебской губ. Лепельского у. имения ген.Хвостова, Августберг, близ м.Улла , и соседнем им. Текленвиль фон Фальтина крестьянами производятся массовые порубки, жгутся постройки, войска нет. Благоволите оказать содействие подавлению беспорядков войсками» (Там же, стр. 433)

В ответ на эту телеграмму 27 декабря 1905 г. командир 313 пехотного Кинешемского полка полковник Довятт и полковой адъютант поручик Жадовский доносил начальнику 79-й пехотной дивизии: «Доношу, что 26 сего декабря, согласно телеграмме штаба Виленского военного округа от батальона 111-о пехотного Донского полка, прикомандированного ко вверенному мне полку, командирована в мест. Улла Лепельского у. полурота в помощь для водворения порядка в имениях близ мест. Улла»

События Октябрьской революции 1917 года написали новую страницу в истории посёлка…выдвинули свои имена…

В 1929 году был построен мост через реку Западная Двина, в этом же, 1929 году, построено здание средней школы. В 1931 году – льнозавод, в 1935г. – военный городок. С 1924 по 1931годы Улла являлась районным центром. После Великой Отечественной войны в 1946г. на недолгое время Улле возвращается статус районного центра, позже опять ликвидируется (в 1955 году).

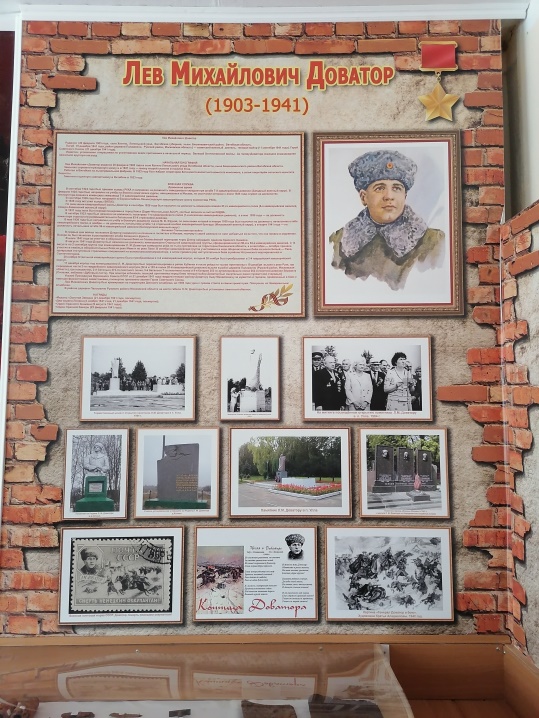

В 1956 году начинает работать Улльское СПТУ №3. В 1957г. СПТУ №3 присвоено имя Л.М. Доватора.

В 1964 году был создан совхоз имени Романова.

В 1978 году было построено новое здание детского сада-яслей.

В 1979 году было построено новое здание средней школы, а в старом здании открыта детская музыкальная школа и библиотека.

ХРОНИКА УЛЛЫ

Около 1399г.-- первое упоминание о землях по р. Улла в жалованной грамоте князя Онуфрия Предтеческому монастырю.

1465г.-- первое упоминания об Улле, среди пожалований короля Казимира вдове пана Станки Саковича.

1552г.-- Улла принадлежит Семену Федоровичу Улльскому (38 домов), 19 домов - вдове Александра Богдановича Улльского, 8 домов - Ивану Исаевичу и его жене (возможно, Улльскому — «Полоцкая ревизия»).

1553г.-- Радзивилы сдавали часть Уллы в аренду Василию Пашкевичу.

1563г.-- возведение в Улле замка по повелению короля Жигимонта Августа.

1567г.-- владеет Уллой Ганна Яновна Радзивил, вдова витебского воеводы Станислава Кишки («Попис войска литовского»).

1567г.-- строительство /восстановление/ замка по приказу Ивана Г розного.

1568г.-- взятие замка гетманом Романом Сангушко.

1568г.-- Улла по королевскому указу переходит к Константину Михайловичу Лукомскому за доблесть, проявленную при штурме.

1577г.-- Улла переходит к Юрию Семеновичу Жабе, а потом к его сыновьям Василию и Григорию.

1577г.-- Улла получает Магдебургское право.

1580г.-- восстановление замка по повелению Стефана Батория.

1593г.-- подел Уллы сыновьями Василия Жабы Ярошем и Николаем с родственниками Григория (упоминаются как владельцы в 1603 г.).

1654г.-- захват русскими Улльского замка и уничтожение его.

1669г.-- в Улле был построен деревянный костел во имя Святого Духа и деревянная православная церковь.

1678г.-- основание в Улле Лукомским монастыря доминиканцев.

1708г.-- пребывание в Улле А.Д.Меныникова (строительство оборонительных укреплений против шведов).

1709г.-- приобретение Меньшиковым графства Езерского - Уллы и Полуозерье у Григория Агинского (великого гетмана ВКЛ).

1711г.-- возврат Меньшиковым Уллы и Полуозерья потомкам Агинского по повелению Петра 1.

1793г.-- Улла входит в состав Российской империи, как центр волости Лепельского повета.

8 февраля 1810г.-- родился Иван Фомич Хруцкий.

1812 г.-- Улла разграблена, сожжена французскими аккупантами.

1832г.-- открытие во Фролковичах винокуренного завода — первого промышленного предприятия (1865г. — установка на нем паровых машин).

1883г.-- Улла переходит к помещику Реуту.

1884г.-- открытие в Улле первого народного училища.

1885г.-- первое упоминание о паромной переправе в Улле.

30 июня 1889г.-- пожар уничтожает местечко.

31 июля 1893г.-- открытие сберегательной кассы (при почтово-телеграфном отделении).

1894г.-- открытие частной аптеки Стэнцэля.

2 пол. 19в.-- строительство православной церкви.

26 ноября 1905г.-- в д. Усвея Улльской волости родился первый секретарь подпольного Ушачского райкома КПБ, комиссар п/б им. В.И. Чапаева Кореневский Иван Федорович.

7 ноября 1917-- Улла входит в состав Лепельского уезда.

8 февраля 1919 г. был создан Улльский Местечковый Совет.

Лето 1920г.-- Улльская волость была освобождена от белополяков.

Весна 1922 г.-- в бывшем имении генерала Хвостова «Августберг» крестьяне д. Дворники и Шаурино создали первую коммуну, получившую название «Асвета». Возглавил ее М.Н.Бородуля.

1924-1931гг.-- Улла являлась районным центром.

1928 г.-- в деревне Фролковичи Улльского сельсовета местные активисты во главе с Гавриилом Анисимович Ледником создали колхоз.

1929 г.-- в Улле была открыта средняя школа, где первым директором был Гайсенок.

1929 г.-- построен мост через реку Западная Двина.

1940г.- основан Улльский аэродром.

1 июля 1941г.-- поселок был оккупирован немецко – фашистскими захватчиками.

1941г.- первый партизанский отряд, в Хотинской лесу.

8 октября 1942 г.-- под командованием секретаря Бешенковичского подпольного райкома КПБ П. М. Романова была создана партизанская бригада «За Советскую Белоруссию » , развернувшая активные боевые действия.

декабрь 1942г. -- операция против партизанских отрядов, в деревнях Усвея, Усая и др.

Весна 1943г.-- командование партизанской бригады им. Чапаева наметила провести операцию по разгрому немецкого гарнизона в деревне Фролковичи и одновременно взорвать мост через реку Ульянка.

25 июня 1944 г. 270 стрелковая дивизия под командованием Беляева И.П. в составе 973, 975 и 977 полков форсировала р. Западная Двина и освободила п.Улла от немецко – фашистских захватчиков.

1946г.- на недолгое время Улле возвращается статус районного центра, позже опять ликвидируется (в 1955 году).

1956 г.- начинает работать Улльское СПТУ №3. В 1957г. СПТУ №3 присвоено имя Л.М. Доватора.

1964 г.- создан совхоз имени Романова.

1978г.- построено новое здание детского сада-яслей.

1979 г.- построено новое здание средней школы, а в старом здании открыта детская музыкальная школа и библиотека.

Боевой путь 270-й стрелковой дивизии

В августе 1941 года в обстановке упорных оборонительных боёв в районе Милитополя Запорожской области была сформирована 270-я стрелковая дивизия. Первым её командиром был генерал-майор З.Ю. Кутлин, под командованием которого дивизия вступила в боевые действия на рубеже р. Днепр, под Павлоградом и Красноградом. Особенно тяжёлыми были бои под Красноградом, продолжались они почти три недели, город трижды переходил из рук в руки. В селе Наталино близ Краснограда, возле шоссе Москва – Симферополь, установлен памятник защитникам города – глыба чёрно-серого гранита, на которой высечены слова: «В сентябре 1941 года в селе Наталино героически погибли воины 270 стрелковой дивизии, задержавшие продвижение врага на 2 недели на Красноградском направлении».

Но враг был слишком силён, неся огромные потери в людях и технике, дивизия вынуждена была отойти и занять оборону по рубежу реки Северный Дон, который и удерживала в течение двух месяцев. В январе-феврале 1942 года 270-я стрелковая дивизия перешла в наступление в обратном направлении, через те же места, где ей в 1941 году приходилось отступать.

Когда дивизии дошли почти до Краснодара, гитлеровцам удалось окружить всю 6-ю Армию Южного фронта и разбить по частям.

В этих боях погибло всё командование, в том числе и генерал-майор З.Ю. Кутлин, но многим бойцам и командирам удалось выйти из окружения (около 120 человек), сохранить знамя и документы части. И в августе 1942 года началось второе формирование дивизии. С марта 1943 года командиром дивизии был назначен Беляев Иван Петрович. Летом 1943 года наши войска нанесли врагу сокрушительное поражение на Курской дуге – под Курском и Белгородом. В этом сражении участвовала и 270-я стрелковая дивизия, затем она была передислоцирована на Калининский фронт, где принимала участие в освобождении Смоленщины. Особенно упорные бои вела она за город Демидов, который был освобождён 21 сентября 1943 года. За проявленную доблесть и героизм бойцов и командиров при освобождении города, успешное выполнение боевого задания дивизии было присвоено почётное звание «Демидовская».

В октябре 1943 года, развивая наступление, дивизия вступает на территорию Белоруссии. Удерживая в своих руках Белоруссию, гитлеровцы не только прикрывали подступы к Польше и Германии, но и угрожали флангу советских войск, которые вели бои на Украине. Немецко-фашистское командование сконцентрировало здесь отборные войска, насчитывающие 63 дивизии, 800 тысяч солдат и офицеров, 9500 орудий и миномётов, 900 танков и штурмовых орудий, около 1300 боевых самолётов. Противник создал глубокоэшелонированную оборону, а города и деревни превратил в настоящие крепости. Направлением главного удара на лето 1944 года советское командование определило Белоруссию и решило нанести врагу удар силами 1-го Прибалтийского и 1,2,3 Белорусских фронтов, которые насчитывали в своём составе 1,4 миллиона солдат и офицеров, свыше 31700 орудий и миномётов, 5200 танков и САУ, до 500 боевых самолётов.

22 июня 1944 года подготовка войск к наступлению была закончена. В составе 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта в осуществлении операции «Багратион» приняла самое активное участие и 270-я стрелковая Демидовская Краснознамённая дивизия.

В ночь с 21 на 22 июня 1944 года дивизия сосредоточилась северо-западнее города Витебска в районе деревни Хобанище. В 5 часов утра мощный огонь артиллерийских орудий и миномётов всех калибров в одно мгновение разрушил тишину. Началось наступление. 23 июня была взята станция Ловша и дивизия вышла к Западной Двине, однако форсировать её с ходу не удалось. Враг организовал оборону левого берега реки и встретил наступающие части мощным заградительным огнём. Командир дивизии Беляев Иван Петрович понимал, что в создавшихся условиях нельзя продолжать форсирование реки, он приказал остановить наступление. Для того, чтобы ввести врага в заблуждение о действительных намерениях дивизии, в ряде мест строились несколько ложных переправ. Стуками топоров, молотков, повизгиванием пил, громкими криками солдат, падением спиленных деревьев, строительством съездов к реке – старались привлечь к этим местам внимание противника. И он клюнул на эту приманку, и свои части стал сосредотачивать там, где форсирование реки не предполагалось.

На нашем берегу изготовлялись плоты для перевозки орудий, боеприпасов, автомашин. Сосредотачивались лодки для перевозки стрелков. Всё делалось основательно, по-хозяйски. Командир дивизии Беляев Иван Петрович принял решение начать форсирование реки тремя батальонами, по одному от каждого стрелкового полка (977, 975, 973).

По ночам противник зажигательными пулями из пулемётов поджигал дом за домом в деревнях Кордон, Шаурино, Надёжино, Ерашово и таким образом освещал реку. Для того, чтобы с меньшими потерями преодолеть водный рубеж и зацепиться за левый берег противника, 25 июня под покровом ночи на левый берег были отправлены добровольцы-разведчики из 977-го стрелкового полка: лейтенант Оплачко, сержант Пошевалов и рядовой Погорелов.

В ночь на 26 июня 1944 года стрелковые полки (973, 975, 977) заняли исходное положение. Намечалось произвести форсирование реки в трёх местах. 26 июня в 6 часов утра, когда хор птиц огласил окрестность и солнце своим мягким бледно-розовым светом озарило водную гладь красавицы реки, в один грозный, потрясающий землю голос рявкнули десятки орудий и снарядов. В это время все ручные и станковые пулемёты стрелковых полков вели прочёсывающий огонь по берегу противника. Как только началась переправа, тройка бесстрашных: Оплачко, Пошевалов, Погорелов из своей засады взрывами противотанковых гранат, стрельбой из автоматов внесли такую сумятицу в ряды противника, что враг посчитал себя обойдённым с тыла – и растерялся. К 10 часам все стрелковые подразделения 977-го стрелкового полка закончили переправу и выбили врага из занимаемого рубежа, овладев местечком Улла.

Как же протекала подготовка к форсированию Западной Двины в полосе 973, 975 стрелковых полков? По инициативе комсомольских организаций частей дивизии, лучшим воинам-комсомольцам, которым предстояло первыми форсировать водную преграду, вручили красные именные флажки. Каждый комсомолец, получивший такой флажок, стремился быть в первых рядах десанта. Красный флажок получил комсомолец 3-о батальона 975-о стрелкового полка Иван Березин. Он сказал товарищам: «Клянусь первым водрузить флажок на левом берегу, который ещё занимает враг». Свою клятву Иван Березин сдержал. Он не только первым водрузил свой флажок на левом берегу, воодушевив на подвиг других воинов полка, но и , ступив на берег, занятый противником, сразу же стал отражать контратаки врага. Заметив, что кочующий пулемёт гитлеровцев своим огнём мешает переправе однополчан, Иван Березин под шквальным огнём противника по-пластунски подполз к изрыгающему огонь пулемёту и гранатами уничтожил его расчёт. Он погиб смертью героя. Боевые товарищи похоронили его в Улле. В этом же бою отличился рядовой Григорий Ефимович Береснев. Он в числе первых форсировал реку, при захвате плацдарма, в ожесточённой рукопашной схватке, в траншее штыком и гранатами уничтожил 6 гитлеровцев. Будучи тяжело раненным, продолжал бой. Умер на поле боя. Похоронен в Улле.

В этот же день командир отделения, сержант 7 стрелковой роты 975-о стрелкового полка Борис Иванович Юркин в числе первых переправился через реку, бесстрашно вступил в бой с врагом и увлёк за собой всё отделение. Проник в траншею врага, гранатами уничтожил расчёт дзота, а из автомата уничтожил 4-х фрицев. Погиб смертью героя и похоронен в деревне Глыбочка. Его именем названа средняя школа в д.Глыбочка и улица в г.Оренбурге.

В бою 26 июня 1944 года при форсировании реки Западная Двина в районе деревни Ерашово бойцы Угрюмов и Зверев проявили героизм и бесстрашие. Несмотря на многослойный заградительный огонь врага, первыми стали переправляться через водное пространство, увлекая за собой другие подразделения.

Вступив на берег, занятый противником, Угрюмов и Зверев смелыми решительным броском ворвались во вражескую траншею, своим порывом вдохновив на подвиги других воинов взвода. В жаркой рукопашной схватке Угрюмов В.С. уничтожил несколько фрицев. Младший сержант Зверев А.И. забросал врагов гранатами, уничтожив до десяти гитлеровцев. Своими продуманными, решительными действиями они вместе с бойцами подразделения способствовали расширению плацдарма на вражеском берегу. В этом тяжёлом бою пал смертью храбрых мл.сержант Зверев А.М., а лейтенант Угрюмов С.В., раненый, продолжал руководить боем.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года им присвоено звание Героев Советского Союза. Звереву А.М. – это звание присвоено посмертно. Именем Зверева названы восемь пионерских отрядов в Надымском районе тюменской области и танкер. В городе Надыме создан мемориальный музей его имени.

Герои живут в памяти народа. Никто не забыт, ничто не забыто.